傳承有序 藝道相傳——徐悲鴻家族藝術展在滬開幕

| 全國少兒美術賽事網│CCACCN 最權威專業的少兒美術賽事平臺 |

藝道相傳——徐悲鴻家族藝術展開幕

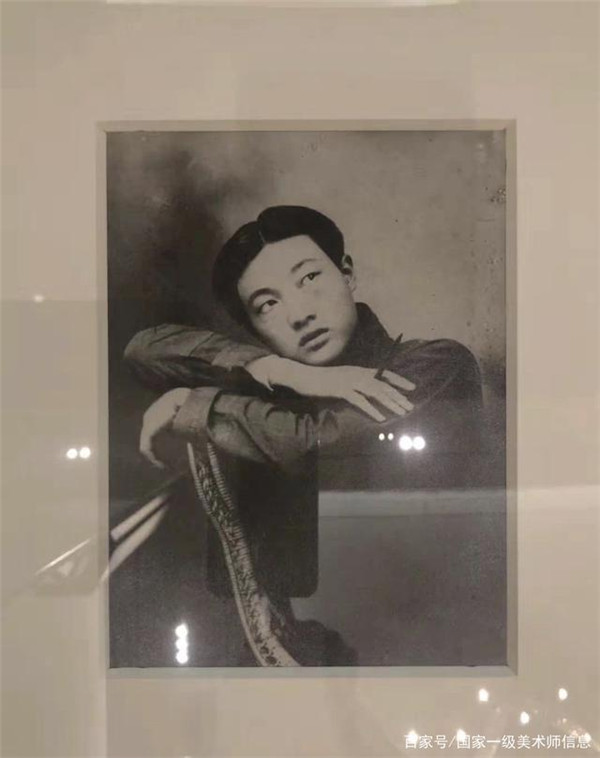

1915年的上海,十里洋場,燈紅酒綠,歌舞升平。沒有人會留意到,一個年輕人正在黃浦江畔絕望地躑躅徘徊。假如他真的就這樣跳進了黃浦江,那么中國和世界將從此失去一位畫壇巨匠。這個年輕人就是此時剛剛喪父,且經濟拮據的徐悲鴻,精神與物質上的雙重苦楚讓這個第二次來到上海,想要找尋繪畫技法提升與工作機會的年輕人感到了無力,但他卻絕不是一個懦弱的人,正如他自己日后回憶所說的那樣:“人啊,到了山窮水盡的那一步,還能夠自拔,方不為懦。”,而他也正是憑借著一股不甘、一股勇氣,從那樣一個境地,從上海出發,走向了日本、法國,如此說來,徐悲鴻先生同上海也有著不淺的緣分。

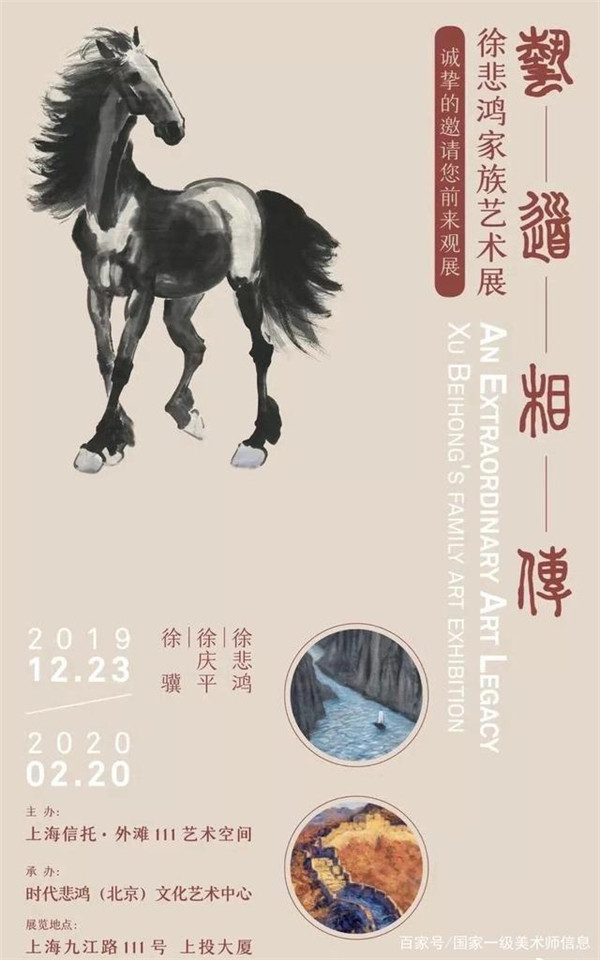

12月23日,在上海信托·外灘111藝術空間開幕的“藝道相傳——徐悲鴻家族藝術展”,既代表了100年前曾從這里去往法國、去往更廣闊藝術人生的徐悲鴻先生重回故地的心情,也通過展出徐悲鴻先生與其子徐慶平、孫徐驥三代人的藝術創作,向社會大眾講述了“藝道”與“家道”傳承的故事。

徐悲鴻紀念館

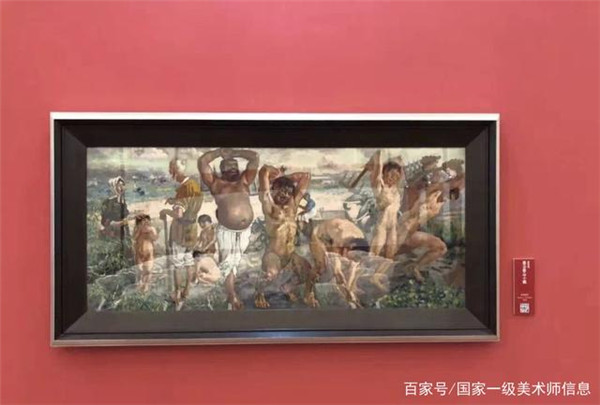

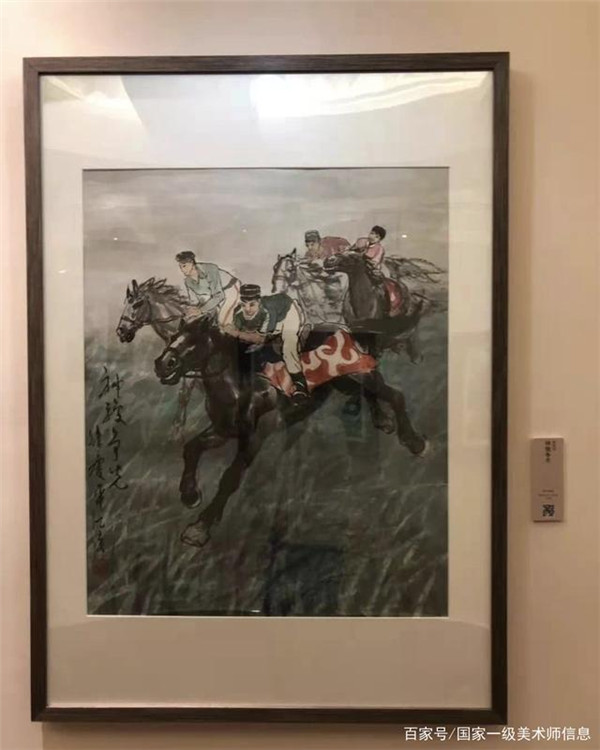

20世紀中國美術與此前相比,最大的不同不是技巧的發展,而是一種文化關切,美術由此變成了一種新的言說。陳獨秀曾在回答“新文化運動是什么”時,將“美術”與“科學”“宗教”并列,由此開啟了中國美術中心價值觀的歷史性轉向,經由“科學化”“大眾化”之途徑,邁向了由寫意到寫實,由雅入俗的根本性位移與轉換,無論是理論話語,還是美學體系、形態、類型乃至創作主體,皆由傳統而現代。作為五四精神的隱喻,五四以來的新美術不僅有力地規約了20世紀中國美術的現代化道路,而且以其救亡啟蒙與美學體系建構的雙重功績,成功地詮釋了中國美術現代性的含義。作為第一位公費留法學習藝術的徐悲鴻先生,正是中國現代美術探索過程中當之無愧的先驅者,他日后對中西方繪畫藝術的學習與探索,以及以西融中的主張,都使他成為民族新文化的倡導者和創新者。諸如他回國后創作的《田橫五百士》和《徯我后》,應該說開啟了中國現代巨作的先河,盡管這兩幅畫都是油畫,但其結構卻反映了中國的主題和形象。同樣的,徐悲鴻先生畫的馬、獅子,都不是為了簡單地畫一個對象,而是為了表達他對抗戰、對祖國最真切的關懷與惦念。再者,徐悲鴻先生在教育上的貢獻也有著極強的時代性,作為美術教育的三重臣之一,徐悲鴻先生主張在全社會推行美育,以為這是“引國人以高尚、純潔的精神,感發其天性的真美”,對此,同樣身為老師、身為院長的其子徐慶平先生深有感觸。

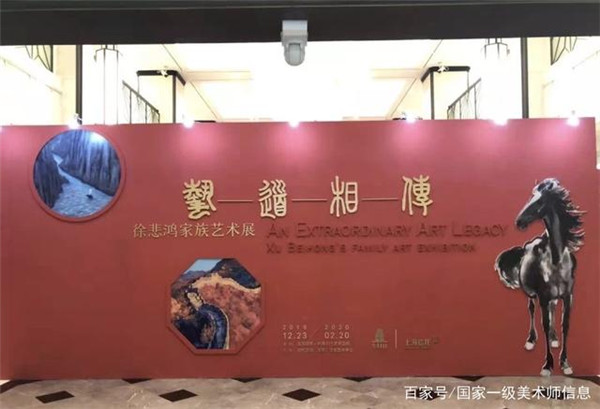

開幕式現場

在展廳中暖色燈光的照耀下,徐慶平先生那柔和的面部輪廓,令人有種似曾相識的感覺。恍然間,徐悲鴻先生的面龐在眼前重現,作為徐悲鴻先生之子,徐慶平先生的形象與其父親有著太多相似之處。而關于父親,徐慶平先生也確乎有很多話想說:“我父親曾說過他一生中有兩個老師對他影響最大,除了他入巴黎高等美術專科學校后,拜19世紀末法國學院派最后一位繪畫大師達仰為師外,更為重要的就是他的父親,也就是我的爺爺徐達章,他是聞名一地的鄉里畫家,會畫祖宗肖像,寫春聯,刻圖章,我父親很小就跟著我爺爺學畫,可以說這段家學經歷奠定了他日后非常扎實的中國傳統繪畫基本功。就我個人來說,盡管我父親教我學習的時間很短,但還是他對我的影響最大,當時父親他既是中央美術學院的院長,全國美協主席,還是全國政協代表,包括中華人民共和國成立時國旗、國徽的確定等等很多事情都要他參與。我經常一個禮拜見不上他幾次,但就是在時間那么緊張的情況下,他仍抽出時間教我寫字,而且我每天的寫字作業他都給我批改。當很多年過去之后,我自己當上了老師,才明白他當時的不容易,以及什么是真正的藝術教育家。與此同時,我還記得他教我寫的第一行字是‘小屋可延涼月入,開吟時有好風來’,月亮透過窗戶灑了一地,剛要開口吟詩一陣涼風吹進來,多美的意境啊!我小時候不太明白父親教我們這些詩詞的用意,后來才明白他是希望通過這些詩文,教會我們怎樣去欣賞美,因為他認為會審美、懂審美,普及全民審美教育比培養畫家、成為畫家更重要。”

徐悲鴻之子徐慶平致辭

上海信托集團領導代表致辭

2011年,徐悲鴻先生的展覽在美國丹佛美術館舉辦,展覽開幕當天創下了該館有史以來的參觀人數紀錄,所有紀念品被搶購一空,這不僅顯示出徐悲鴻先生在整個華人世界乃至全球范圍內的影響力,更表明中國藝術目前在國外的受重視程度,當然這也仍同徐悲鴻先生那一代前輩有著密切關系,不得不說他們為中國畫開辟出一條新的道路,想走這條路,必須要有國際視野,學貫中西,只有熟悉中國和世界藝術發展的歷程,才能在中國藝術好像到了窮途末路的情況下讓其復興。以徐悲鴻先生為代表的藝術先驅們,對中國現代美術所進行的種種探索,乃至完全不同的人生,都早已隱喻在那樣一個激變的時代土壤中,他們在藝術“弱勢”的境遇中,面對“世界潮流”時所作處的探索與嘗試,如同20世紀中國美術的精神燈塔,依舊閃耀在歷史深處。百年后的今天,當我們回望他們的背影,依舊能夠感受到穿越時光而來的歷史溫度。

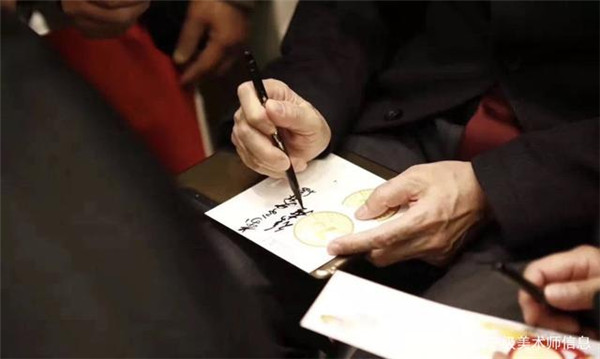

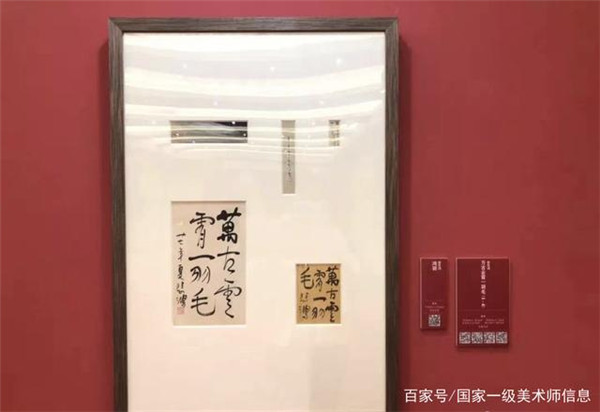

藝術家為觀眾題字留念

作為“80后”的徐驥,沒有見過他的爺爺徐悲鴻,很小的時候甚至對徐悲鴻都沒有概念,直到上小學時,才對他爺爺的社會影響有了切身體會。大學時期,他師從天津美院忻東旺老師,攻讀油畫專業,從那時起,他的人生開始和爺爺的人生緊緊聯系在了一起。如今,他作為徐悲鴻紀念館典藏部主任,主要負責館內藏品的保管、典藏、修復、展覽等工作,對于徐悲鴻的藝術成就和人生歷程早已爛熟于心。

徐悲鴻之孫徐驥為觀眾做展覽導賞

觀眾觀展

徐驥為我們動情的介紹道:“在北京徐悲鴻紀念館閉館維修的這些年里,我們并沒有停下研究、展覽的腳步,對于此前徐悲鴻留學法國和在南洋的那兩段資料、研究都較少的經歷,有了一些新的突破,包括我們這次展覽中就展示了幾幅最近幾年從新加坡找回的徐悲鴻作品。我們都知道,1938年仲夏徐悲鴻從重慶出發,正式開始了他巡展義賣、賑災救國之旅。1939年抵達新加坡后,在這里創作了數以千計的作品,這是他藝術生涯中十分重要的一個時期,并多次舉辦了以抗戰籌款為目的的畫展,賣畫所得巨款全部捐給了國內因戰亂而流離失所的平民和陣亡將士的遺孤,這表明徐悲鴻將自己的藝術與國家民族的責任始終是結合在一起的。我們不難看到,這些作品中有些只有撲克牌大小,有的甚至形如郵票,徐悲鴻就是在這樣大小的包裝紙、掛歷紙、信紙等材質上嘗試創作了水彩畫、國畫、書法等。當然,一方面可能是出于節省的目的;另一方面,可能也是考慮到要義賣作品的價格問題。同國內創作的作品相比,他在新加坡創作的作品明顯讓人感覺更放松,可見那絕對是他人生中非常愉悅的一段時光,我們今天看這些作品,仿佛能感到當時的天空都是藍的。”

展覽現場

雖因時代差異和知識背景的不同,徐悲鴻、徐慶平、徐驥三代人的作品面貌不盡相同,但內在的嚴謹和樸厚卻是一脈相傳,對藝術的深切情感以及希望借由繪畫,表達內心所想、心中所系的“藝道”也未曾改變。

部 分 作 品 欣 賞

注:素材來源于網絡,如有侵權等問題,請聯系我們,我們會采取刪除等措施。

本網發表的所有內容,均為原作者的觀點。凡本網轉載的文章、圖片、音頻、視頻等文件資料,版權歸版權所有人所有。

| 全國少兒美術賽事網│CCACCN 最權威專業的少兒美術賽事平臺 |

| 留言與評論(共有 0 條評論) |