FIAC帶動巴黎新一輪“文藝復興”,或將成為英國脫歐的受益者

| 全國少兒美術賽事網│CCACCN 最權威專業的少兒美術賽事平臺 |

2019年巴黎當代藝術博覽會(FIAC)展覽現場

巴黎。第46屆巴黎國際當代藝術博覽會(FIAC)在10月17-20日巴黎大皇宮舉行,本屆藝博會聚集來自29個國家的199家畫廊,其中70%為歐洲畫廊,28%為法國畫廊,18%是美國畫廊,來自中國的畫廊有魔金石空間和維他命空間。

2019FIAC展覽場外

FIAC期間的活動不僅限于巴黎大皇宮,更蔓延至巴黎小皇宮、杜樂麗花園、蓬皮杜藝術中心、溫斯頓丘吉爾(Winston Chuichill)街頭和各大美術館、畫廊。

臨近英國脫歐,認為巴黎會成為英國脫歐的最終受益者的聲音愈發強烈。卓納畫廊在FIAC期間揭幕其巴黎新空間,白立方和佩斯畫廊等藍籌畫廊已經著手尋找位于巴黎的藝術空間,以此作為畫廊的歐洲大陸根據地。

歐洲、美國畫廊占據主畫廊單元

本屆FIAC證實了它在歐洲藝術世界的中心地位,參展畫廊中歐洲畫廊占了大比例。成立于法國巴黎的桑塔畫廊此次帶來韋德·蓋頓(Wade Guyton )、讓-呂克·穆列內(Jean-Luc Moulène)、梁慧圭(Haegue Yang )、沃爾夫岡·提爾曼斯(Wolfgang Tillmans)等17位活躍在國際藝術界的藝術家作品。

讓-呂克·穆列內《Divertimento》2019作,圖片來源:藝術家及桑塔畫廊

梁慧圭《中間-花道外星人》,2016年作,圖片來源:藝術家及桑塔畫廊

賽迪HQ則呈現美國藝術家亞歷克斯·達·科特(Alex Da Corte)的個人項目,展出藝術家重新設計的個展“THE SUP?RMAN”,展覽以兩件視頻作品為中心:《TRU? LIF?》(2013),和由三部分組成的《BAD LAND》(2017)。藝術家受波譜藝術和超現實主義影響,作品元素包括多元的美國文化,從居家生活中發現的品牌物件到流行文化中的個人,創造出跨越多媒介、包括視頻、表演、繪畫和雕塑在內的作品。

“THE SUP?RMAN”展覽現場,從左至右:亞歷克斯·達·科特《TRU? LIF?》,2013年作;《BAD LAND》,2017年作,圖片來源:賽迪HQ畫廊

貝爾納·弗里茨《nsulaire j》,2004年作,圖片來源:Simon Lee 畫廊

安吉拉·布洛克(Angela Bulloch)《5個異性菱形》,2014年作,圖片來源:Simon Lee 畫廊

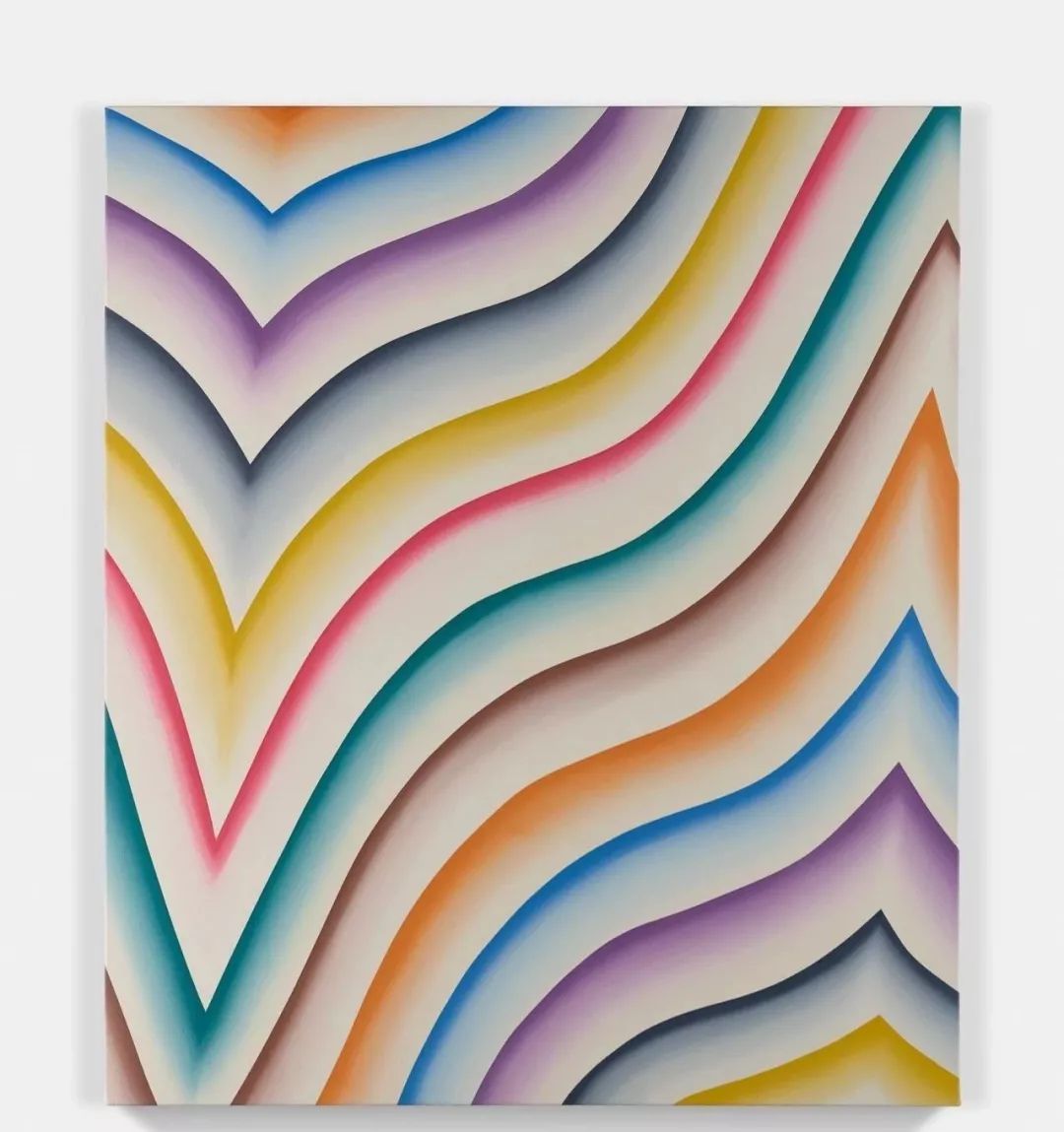

回歸展會的Simon Lee畫廊則呈現包括安吉拉·布洛克(Angela Bulloch)、薩拉·克郎兒(Sarah Crowner)、貝爾納·弗里茲(Bernard Frize)、加思·韋澤(Garth Weiser)、克萊兒·伍茲(Clare Woods)和漢斯·哈同(HansHartung)多位藝術家的作品。

2019年FIAC卓納畫廊展位現場

盧卡斯·阿魯達(Lucas Arruda),《無題(來自“沙漠-模型”系列)》,2018年作,圖片來源:卓納畫廊

來自北美的藍籌畫廊也是焦點之一,卓納畫廊呈現了盧卡斯·阿魯達(Lucas Arruda)作品,其中包括《“沙漠-模型”系列》的多件作品,生于1983年的盧卡斯·阿魯達以光線微妙的風景和海景畫著稱,通過即興而紋理分明的筆觸展現藝術家對顏料物理屬性的掌握。

沃爾夫岡·提爾曼斯(Wolfgang Tillmans),《夏日派對》,2013,圖片來源:藝術家、卓納畫廊(紐約)、Galerie Buchholz (柏林/科隆) 和Maureen Paley畫廊 (倫敦)

沃爾夫岡·提爾曼斯(Wolfgang Tillmans),《礦物/植物》,2019年作,圖片來源:藝術家、卓納畫廊(紐約)、Galerie Buchholz (柏林/科隆) 和Maureen Paley畫廊 (倫敦)

展位中還有以攝影為媒介重塑了當代藝術面貌的德國攝影師沃爾夫岡·提爾曼斯(Wolfgang Tillmans)的作品,包括《夏日派對》、《頭穗莎草》、《工作室矩形》等多件攝影作品。

“雷蒙德·帕提伯恩:弗萊切特”展覽現場,卓納畫廊巴黎空間,2019,攝影 | Jack Hems,圖片來源:藝術家及卓納畫廊

同期,卓納畫廊位于瑪黑區的巴黎新空間揭幕,開幕首展帶來美國藝術家雷蒙德·帕提伯恩(Raymond Pettibon)的個展《弗萊切特》(Frenchette)。

2019年FIAC貝浩登展位,圖片來源:貝浩登畫廊

在貝浩登展位中,藝術家吉尼西絲·貝朗格(Genesis Balanger)迄今為止于歐洲最大的項目亮相,這位美國藝術家以創造諷刺性空間聞名,他用翻糖色調表現陶瓷和器物的質感,作品往往呈現出某些故事的片段,例如被擠到一半的牙膏和正在流水的水龍頭等。貝浩登還同時呈現藝術家尚-米歇爾·歐托尼耶(Jean-Michel Othoniel)的新作。

尚-米歇爾·歐托尼耶作品. 攝影:Claire Dorn. 2019. 圖片提供:貝浩登畫廊

高古軒則帶來了探索20世紀法國東南地中海沿岸藝術生活的多位藝術家作品,包括亞歷山大·考爾德 (Alexander Calder)、伊夫·克萊因(Yves Klein)、費爾南·雷捷(Fernand Léger)、亨利·馬蒂斯(Henri Matisse)等多位現代藝術藝術大師的作品。7家來自亞洲的畫廊中有兩家來自中國,分別為魔金石空間和維他命空間。此次魔金石空間特別呈現藝術家史國威的全新系列作品“寫生”。

2019年FIAC高古軒畫廊展位現場

新興畫廊漸受重視

從2009年開始至今的拉斐特項目(Lafayette Project)是FIAC與老佛爺百貨公司合作的藝術項目,旨在支持年輕藝術家和畫廊,被選中的10個畫廊將獲得可觀的資金資助并只需交付50%的展位租金就能在拉斐特區展示。今年的拉斐特區占據場館的一整個側廳,參展畫廊則是從150個申請畫廊中嚴格挑選出來。

藝博會總監詹妮弗·弗萊麗(Jennifer Flay)接受《藝術新聞/中文版》采訪時表示:“一直以來,FIAC在展會中呈現年輕畫廊的比例都很高,我們的挑選過程中也十分嚴格,FIAC由此變成新藏家進入市場的平臺。我任職于FIAC的這16年中,見過許多重要藏家的收藏歷程都始于他們負擔得起的年輕藝術家作品,他們在收藏過程也伴隨藝術家成長。”

今年的參展者來自奧地利、西班牙、美國、法國、波蘭、英國和瑞士等7個國家,集結了充滿能量的年輕畫廊,其中包括Gianni Manhattan(維也納)、Mariane Ibrahim(芝加哥)、Jenny‘s(洛杉磯)、PM8(西班牙比戈)、DawidRadziszewski(華沙)、Soft Opening(倫敦)和Weiss Falk(巴塞爾)以及參加第二年的LOMEX(紐約)和Edouard Montassut(巴黎)。

Zsofia keresztes《分享我們最終擁有的物品》,2018年作,攝影:David Biro,圖片來源:Gianni Manhattan畫廊

Gianni Manhattan畫廊展示了來自匈牙利的藝術家Zsofia keresztes,藝術家的雕塑探索從真實世界延伸至虛擬世界的過程,表達數字化時代中人類感官和洞察力的被動弱化。

?zgür Kar《Monologue V》,2019年作,圖片來源:Edouard Montassut畫廊

?zgür Kar《需要之時我會在旁邊》,2019年作,圖片來源:Edouard Montassut畫廊

巴黎的Edouard Montassut畫廊則展示藝術家?zgür Kar的一系列4K影像作品《Monologue V》,這位來自阿姆斯特丹的藝術家大部分作品都是黑白影像動畫,他將人物的各種形態和身體的各個部位放置在畫面中間,并配以獨白音效。

2019FIAC展覽現場,攝影:Marc Domage

作為一個創辦于1974年,被譽為“世界藝術博覽會先驅”的藝博會,FIAC對年輕畫廊的重視和支持始終走在其他藝博會前面。不僅減少展位租金,還負責畫廊在巴黎參展期間的部分成本費用。

藝術公共項目帶動城市藝術氛圍

除了在大皇宮的主展區之外,FIAC 公共單元“墻面之外” (Hors Les Murs)則在巴黎各標志性建筑中展示多個的公共藝術項目。本屆FIAC項目(FIAC Project)邀請了巴黎東京宮策展人麗貝卡 拉馬什-瓦德爾(Rebecca Lamarche-Vadel)挑選30件雕塑和裝置作品,在小皇宮和溫斯頓 丘吉爾(Winston Churchill)街上展覽。參加展覽的藝術家包括約翰·克瑞坦(Johan Creten),朱利安·克勒澤(Julien Creuzet),茜爾維·弗勒里(Sylvie Fleury),阿莉恰·夸德(Alicja Kwade),阿圖爾·萊舍爾(Artur Lescher),洛雷·普魯沃(LaureProuvost),基基·斯米特(Kiki Smith)等。

FIAC總監詹妮弗·弗萊麗(Jennifer Flay)在接受《藝術新聞/中文版》采訪時表示:“做這些藝術公共項目的原因旨在讓城市里的所有人都能接觸到頂級藝術品,而不是需要購買門票或者去到VIP室。我們相信文化應該平等地傳播,而不是部分人的狂歡。我們扮演著重要的文化傳播者的角色,從另一個角度看,這也許是帶領更多新藏家進入市場的入口。”

亞歷山大·考爾德 《Janey Waney》,1969年作,杜樂麗花園,圖片來源:Van de Weghe畫廊

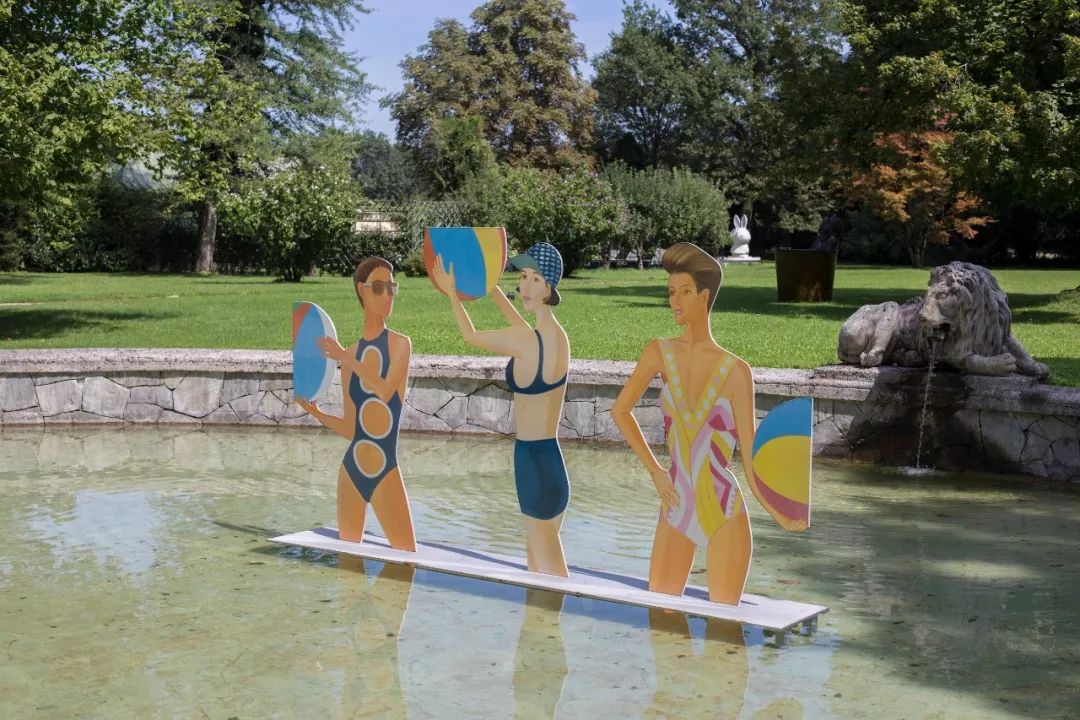

亞歷山大·卡茨《機會》,杜樂麗花園,2016年作,圖片來源:Galerie Thaddaeus Ropac畫廊

“墻面之外”還與盧浮宮合作,將包括亞歷山大·卡茨(Alex Katz)、莎娜·莫爾頓(Shana Moulton),理查德·杰克遜(Richard Jackson)等藝術家作品在內的的20多件藝術品放置在杜樂麗花園中,強調藝術品與巴黎文化古建筑的對話。

草間彌生,《南瓜的生命吟誦著,一切關乎給人們最大的愛》,2019,旺多姆廣場,攝影 ? Marc Domage,圖片來源:維多利亞·米羅畫廊、大田秀則畫廊及卓納畫廊

在旺多姆廣場中,草間彌生新作《南瓜的生命吟誦著,一切關乎給人們最大的愛》向公眾展出,這是藝術家迄今為止最大的充氣雕塑。

十月巴黎,正在經歷的一場“文藝復興”

與此同時,巴黎多家重要美術機構也正展出重量級展覽。正值現實主義先驅畫廊庫爾貝(Gustave Courbet)誕辰200周年紀念年,法國奧塞博物館舉行了系列畫展,華人藝術家嚴培明被特別邀請參展。這個名為“上海的葬禮”的展覽傳遞了藝術家本人對社會的觀察和對生死的思考,他也成為首位在法國奧塞博物館舉辦個展的華人藝術家。

“嚴培明:上海的葬禮”展覽,《上海的葬禮》三聯畫之一,2019年作,圖片來源:巴黎奧塞美術館

“嚴培明/庫爾貝面對面”展覽現場,嚴培明作品與庫爾貝作品放置于一起展覽,巴黎小皇宮,圖片來源:TANC

嚴培明與庫爾貝聯合畫展也延伸至巴黎小皇宮,展覽中,10件巴黎小皇宮館藏的庫爾貝作品會與嚴培明再次展開對話。1980年落地于法國的嚴培明受法國藝術家對黑白顏色的運用影響,在自己化作中探尋黑白構圖中的紋理質感。

“尚-米歇爾·歐托尼耶(Jean-Michel Othoniel):羅浮宮玫瑰”展覽現場,2019年,攝影:Claire Dorn,圖片來源:巴黎盧浮宮

博覽會同期,盧浮宮正在展出法國視覺藝術家尚-米歇爾·歐托尼耶(Jean-Michel Othoniel)個展;蓬皮杜藝術中心舉辦弗朗西斯·培根(Francis Bacon)展覽“培根:書籍和繪畫”,此次展覽帶來藝術家過去二十年中創作的作品,包括60幅繪畫和一系列包括自畫像的人物畫像。同時,第19屆馬歇爾·杜尚(Marcel Duchamp)獲獎者展覽也于蓬皮杜藝術中心舉行。巴黎市立現代美術館(Musée d’art Moderne de Paris)帶來重新開館的首個展覽:“漢斯·哈同:手勢工廠(Hans Hartung:La fabrique du geste)”。卡地亞當代藝術基金會繼續舉行展覽“我們:樹”,關注生態藝術,聚焦樹的美學與科學意義,以及人與樹的密切聯系。

參加此次FIAC的厲為閣畫廊聯合創始人多米尼克·利維(Dominique Lévy)認為巴黎正在經歷一場文藝復興,“在過去十年中,巴黎通過藝術機構和政府的努力,逐漸重新抓住了它曾經緊握的藝術世界,正在實現文化復興。”

注:素材來源于網絡,如有侵權等問題,請聯系我們,我們會采取刪除等措施。

本網發表的所有內容,均為原作者的觀點。凡本網轉載的文章、圖片、音頻、視頻等文件資料,版權歸版權所有人所有。

| 全國少兒美術賽事網│CCACCN 最權威專業的少兒美術賽事平臺 |

| 留言與評論(共有 0 條評論) |