“無象之象”:張大千從古典到現代之路

| 全國少兒美術賽事網│CCACCN 最權威專業的少兒美術賽事平臺 |

摘要:2019年,為慶祝張大千120周年誕辰,海內外各地掀起了紀念張大千的展覽熱潮。10月12日由香港蘇富比主辦、臺北羲之堂協辦的“無象之象:張大千精品展”于蘇富比藝術空間隆重拉開帷幕。展覽匯集張大千不同時期代表作近60幅,展示各階段風格特色,尤其是其晚年之潑墨潑彩。令人矚目的是,張大千部分從未公開展出的…

張大千的前半生,“摹古”作品出神入化,敦煌作品掀起風靡全國的“敦煌熱”,徐悲鴻推崇他為“五百年第一人”,他儼然已是美術史中的“集大成”者。可不知是上天安排還是命運所使,國共紛爭使他后半生移居海外,受西方抽象主義影響,畫風從傳統轉向現代,讓中國傳統水墨畫于西方藝壇大放異彩。

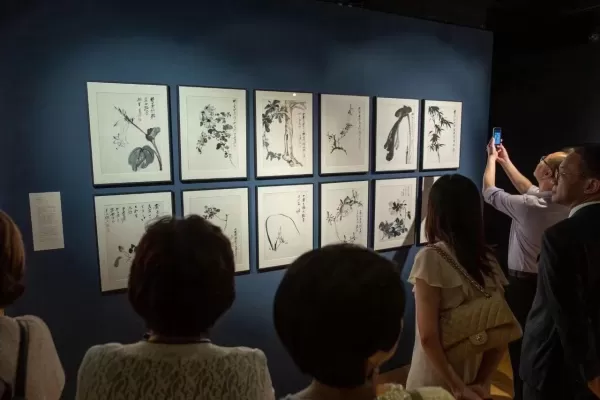

為慶祝張大千120周年誕辰,2019年10月12日,由香港蘇富比主辦、臺北羲之堂協辦的“無象之象:張大千精品展”于蘇富比藝術空間隆重拉開帷幕。展覽匯集張大千不同時期代表作近60幅,展示了各階段風格特色,尤其是其晚年之潑墨潑彩。令人矚目的是,張大千部分從未公開展出的精品,亦在此次亮相,無疑成為展覽的重中之重。

展覽現場

“無象之象”取自道家“大象無形”之意,亦源自張大千一幅從未面世作品《潑墨山水》所用的鈐印。“大千把‘無象之象’句用在印章,以道家無象之象之無形狀態,形容其潑彩之抽象性,亦正好呼應我們展覽的主題——大半作品聚焦在他后半生潑墨潑彩的作品上,因此展覽以此為名。”香港蘇富比中國書畫部主管葉卓敏介紹此次展覽,“另外一幅未曝光之作為《花開十丈影參差》,乃寫于日本金箋屏風之潑彩荷花,還有多年前曾在歐洲展覽過的潑彩巨制《云靄山家》,皆為難得一見之精品。”

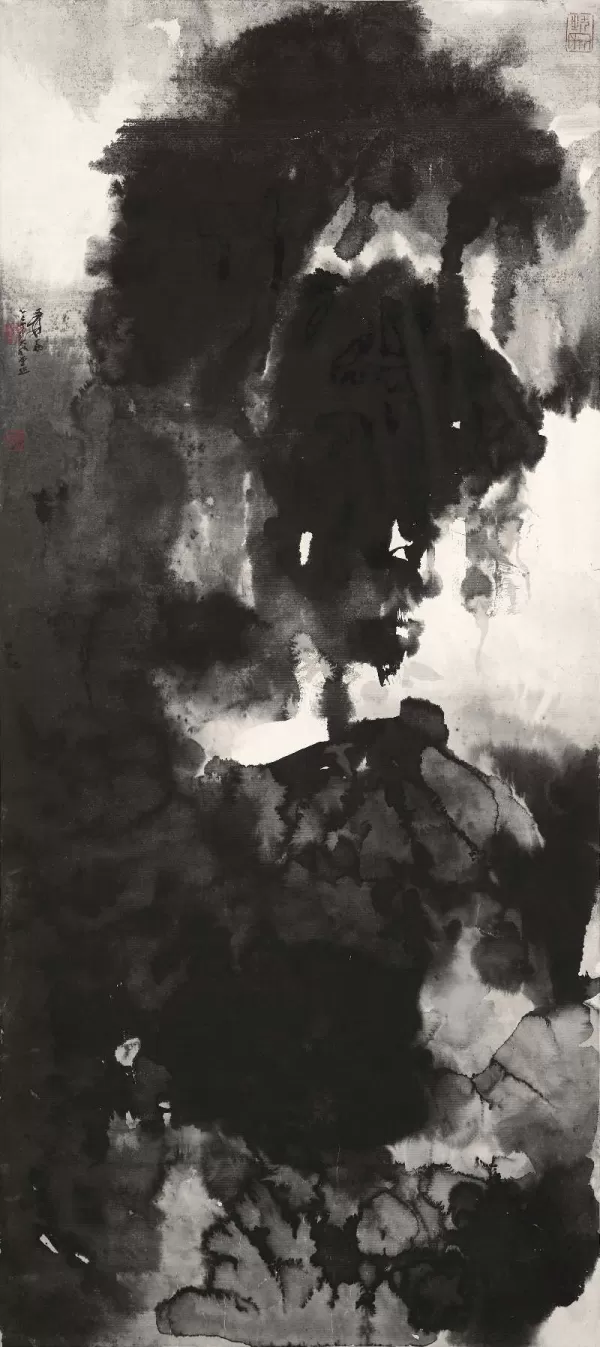

潑墨山水 潑墨紙本 鏡框 1965年作 158x70cm

花開十丈影參差 潑墨潑彩金箋 雙折屏風 1973年作 178x180cm

云靄山家 潑墨潑彩紙本 鏡框 1967年作 102x135cm

自上世紀80年代以來,張大千在拍場上締造最高價紀錄具有代表性的重要作品,幾乎都脫不開蘇富比。“80年代的《桃源圖》,90年代的《幽谷圖》,2002年的《潑彩朱荷》金屏,近十年的有《嘉耦圖》,前幾年再次出現的《桃源圖》,今年的《伊吾閭瑞雪圖》,一路走來與大千先生的作品結下不解之緣,跟不少喜愛他作品的藏家及大千先生的家屬都已經成為好朋友。所以在他120歲生日的時候,我們覺得應該好好為他慶祝生日,畢竟這是十年一次的大日子。”葉卓敏如數家珍并表達對大千先生的情結。

香港蘇富比中國書畫部主管葉卓敏

與博物館的藏畫機制不同,此次展覽中的每一件作品都是一件件從世界各地藏家和張大千家屬手里收集來的,可想而知背后做了多少工作才能讓這么多重量級作品共聚一堂。“今年海內外有許多紀念張大千的展覽活動,但我覺得這次在蘇富比藝術空間的展覽,應該是籌備計劃動員最大、展品質量最可觀的張大千精品展。”臺北羲之堂總經理陳筱君也談到,她曾策劃1998年在臺北故宮所舉辦的張大千一百周年紀念展“張大千的世界”以及“南張北溥藏珍集萃”等大型展覽,耗費心力之巨,難以言喻,所以更能體會辦展個中甘苦。

以蘇富比多年的資源,集結近60余幅作品并不是一件難事。但選擇張大千不同時期的經典代表作,以及從未面世的精品杰作形成展覽架構,則非比尋常。本次展覽從張大千前期的“摹寫”傳統和敦煌創作開始,過渡到其女兒張心嫻的藏品專區,重點聚焦在張大千最后二十余年于海外所創作的潑墨潑彩,細細品賞,能從中看出其風格變化的發展脈絡,享受一場精彩的藝術盛宴。

傳統“摹寫”與敦煌高峰

1919年,張大千從日本回來正碰上提倡民主科學的“五四運動”,畫壇上康有為提出要打倒文人畫,輸入西方的寫實主義,得到許多畫家如徐悲鴻、高劍父等的呼應。但剛從日本回來的張大千卻選了另一條路——跟曾熙和李瑞清學習傳統,這兩位老師一位喜歡八大山人,一位喜歡石濤,因此形成了張大千早期的風格。

清湘大觀圖 設色紙本 立軸 1929年作 179.7x81.3cm

我們常見張大千的荷葉是學習八大的風格,但從展出的一張早期作品《清湘大觀圖》,畫中的荷葉脈絡可看出張大千學習石濤的痕跡,但他亦作出了自己的改變,這便是這張作品的寶貴之處。

30年代末,張大千基本掌握傳統的神韻,已不滿足于臨摹古人的繪畫,他便取道敦煌,學習更高古的傳統。敦煌之行讓他受益最深的是學習到古代的用色和賦色的技法。

香供養天女 設色紙本 鏡框 1942年作 82x41.5cm

展覽現場大千《香供養天女》和《群芳爭艷》拉花咖啡

張大千去到敦煌一年后,1942年創作的《香供養天女》與以前畫作相比最明顯的改變是人物的色彩和曲線,侍女的體態優美、衣褶線條變化豐富,以忌諱的撞色紅配綠,竟也艷而不俗,風格從明清跨到唐代。

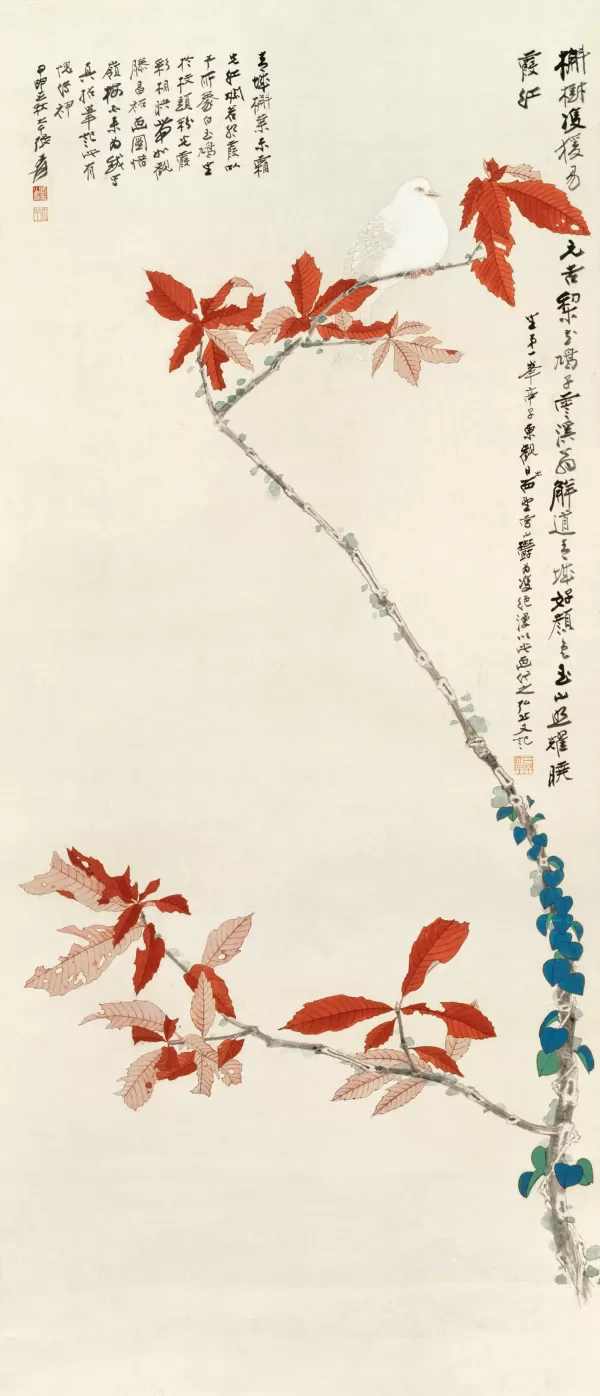

紅葉白鳩 設色紙本 立軸 1944年 141x60cm

另外一幅敦煌后的花鳥畫《紅葉白鳩》,畫面變得很簡潔,色彩更強烈。張大千曾說過,畫花鳥畫很重要的是鳥爪一定要能抓住樹枝,而且鳥的眼睛像一粒豆子一樣有突出感。這時,他把古人的寫實和氣韻融合在一起。

白茶花 設色紙本 鏡框 1948年作 89.8x44.9cm

1948年他寄居香港金石書畫摯友簡經倫家中所作的《白茶花》,筆下的茶花葉子有殘缺,不見得完全摹古,枝頭的兩朵茶花亦生出顧盼之態,除了有宋人的寫實,還有元代錢選的鐵線描技法和言外之意的寄托之情。

回顧張大千的前半生,離開中國大陸之前,他已經是一個集大成的畫家,在山水、花鳥、人物上的功力與成就如黃君璧所說:“自明及今,五百年來,獲藝壇全才者,大千一人而已”。前半生的兩個高峰,就已足以使他名留青史。不知是歷史捉弄還是上天安排,一場國共內戰使他流離海外,他藝術上的挑戰才真正開始,開啟第三個高峰。

海外創作高峰

香港印度時期(1950-1952)

張大千成都登上飛機后,到臺北短暫停留便到香港居住,期間他去印度一年多再返港。在香港、印度的三年里,他仍延續后敦煌風格,筆法變得工細,且游刃有余,山水、花鳥、人物、鞍馬的構圖變得嚴謹、敷色艷麗莊重,線條潑辣勁健。

擬唐人秋郊攬轡圖 設色紙本 鏡框 1950年作 100x54.3cm

1950年,張大千在印度大吉嶺,模擬唐代背景,以敦煌用色結合趙孟頫的畫馬風格,從自己寫生視角創作的《擬唐人秋郊攬轡圖》便是這個時期的代表作。這件作品2012年被征入香港蘇富比拍賣,估價880萬~1280萬之間,由于物權不明被撤拍,三年后在香港蘇富比拍出逾5千萬元港幣的高價,為了這次展覽,蘇富比特意從藏家手中借出。

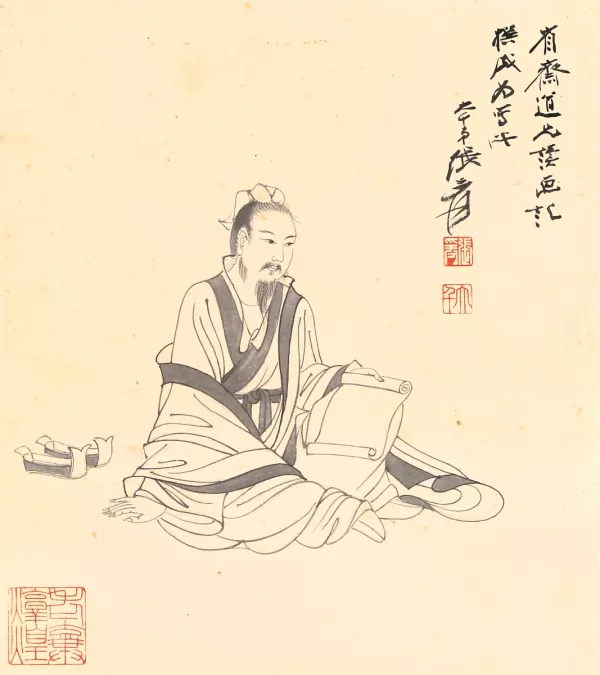

省齋讀畫圖 水墨紙本 鏡框 26x24cm

同時期的作品《省齋讀畫圖》是張大千送給摯友朱省齋的一幅白描。正執卷讀書的朱省齋為畫中人物,畫中人高士裝束、席地而坐,人物的臉不僅像敦煌而且衣袖的線條也脫胎換骨。令人詫異的是,約六十年代左右,朱省齋與張大千從“契同金蘭”到后來“形同路人”,老死不相往來,此中的是非曲折,個人恩冤,具體內情,外人皆不得其詳,堪稱詭譎。朱氏后來曾經多次對張大千發表“惡言”,但張大千至死未對此作一字辯解。

阿根廷巴西時期(1952-1969年)

1952年,張大千移居阿根廷。次年,他兩赴美國紐約、波士頓,當時正流行的表現主義、行為繪畫、色塊繪畫等給予張大千新視覺經驗和啟發,使其沉浸在抽象表現主義藝術潮流里。

自移居海外后,他便有策略地以日本作為跳板,之后果然成功地在東京日本橋區內的古董古書畫老店“壺中居”的二樓辦展。此展覽得到巴黎東方藝術博物館館長薩爾的注意,1956年、1960年兩度受邀到巴黎展覽。

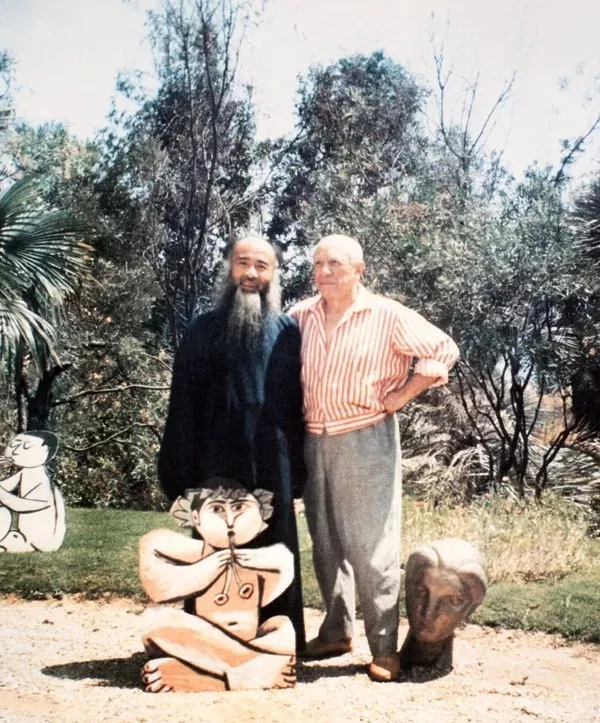

張大千與畢加索

1956年,張大千赴巴黎開畫展,聽聞畢加索也恰巧在戛納附近,便起了拜訪念頭,雖然巴黎友人郭有守、趙無極都勸他不要招惹畢加索那“老怪物”,可他還是決定前往拜訪。出乎眾人意料的是,畢加索欣然接受了張大千夫婦造訪并盛情款待。在畢加索家里看到滿屋的數據,張大千才知道抽象主義并非無根據,而是有所本源。雖然之前他已開始潑墨創作,但此次巴黎之行才使他的畫風真正從具象走向抽象。

1957年,張大千為修建八德園時搬石頭,眼睛的微血管破裂,隨后又患糖尿病,造成一目失明。視力的變化加快了他從具象走向抽象的速度,展開了他一生高潮迭起的創作生涯,1960年開始潑墨,1963年開始潑彩,一系列精彩的作品誕生。

張大千在發展潑彩的同時,他潑墨的腳步也仍然繼續,他從更抽象的形式去探索。從未展出過的《潑墨山水》則是他從具象山水發展到完全抽象的重要潑墨作品。作品以水、墨積疊,反復暈染紙上,絲毫不見筆皴、線條之痕跡,畫境變幻莫測,得山嶺雄奇,云氣激蕩之勢。身處西方的張大千為了讓更好地融入西方世界,他為這幅抽象水墨作品刻了兩方印,一方“無象之象” 描述潑墨抽象之“無形”境界,其中象字以象形文字表現,兩象公用字,妙趣頓生。另外一方印刻著阿拉伯數字“1965”跟民國五四年的“五四”,成為他最西化的一印,也僅此一方。

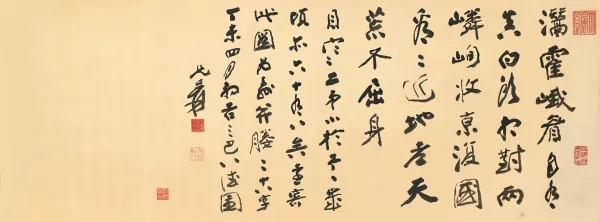

灊霍峨眉、行書七絕 潑墨潑彩紙本、水墨紙本 鏡框 1967年作 書:67.5x185.5cm 畫:67.2x186.8cm

1956年,張大千曾說,當代畫雪景當數溥心畬,因畫雪景時烘天和留白很清晰非常困難。十余年后,張大千為義弟賀壽所做的《灊霍峨眉》,以撞粉法表現出中國山水的氣勢和韻味,用白雪造成一種動勢,雪山的經營對他而言是極大的突破。因此,他給張目寒的信中得意寫道,“兄為弟寫《灊霍峨眉》,橫看極得意之作,雪景古今中外無此畫法,只可與弟言之,亦不求外人知之也。”可看出他對作品相當滿意。這幅作品于2018年香港蘇富比拍賣中以8300萬港幣成交,其中一個重要原因便是藏家看到創作突破的價值。

1967 年夏,張大千在美國加州短住,訪友敘舊,觀光休養,寫下《云靄山家》。全畫以大片石青、石綠礦物顏料為主調,潑灑淋漓,點景施用赭石、朱紅,前畫面以半抽象手法處理,勾出懸崖輪廓及依勢而筑之山居及古松,遠方山巒參差錯落,林蔭蒼郁,紅葉遍野,房舍點綴其中。畫上雖未點名所寫何處,卻具加州蒙特利半島海岸懸崖地貌特征,或受當地美景所啟發而出。

春云曉靄 潑墨潑彩紙本 鏡框 1968年作 100.5x140cm

自此以后,張大千用白粉潑灑營造白雪、云霧運用得非常成熟。1967年到1969年是其在西方抽象主義影響下的創作高峰,他把抽象表現主義發揮到極致。此次展出他1968年創作的《春云曉靄》,色彩瑰奇,充滿激情,堪稱此間一幅重要的代表作。

美國加州時期(1969-1976)

這段時期,張大千仍然延續抽象表現主義的潑彩風格,只是巴西時期那熾熱激情的創作火焰已逐漸趨向平靜,然而此時也是他嘗試新媒材最頻繁的時候,且畫風有漸向傳統靠攏之勢。

2002年香港蘇富比秋拍上,張大千的《潑彩朱荷》屏風以2143萬元成交,創下當時中國現代書畫拍賣的最高價紀錄,也刷新張本人的全球拍賣紀錄。此次展覽中另一件從未曝光過的亮點展品對折屏風《花開十丈影參差》與這幅作品十分接近,都是畫寫于日本訂制的泥金絹質屏風上,非常珍稀。

現場特設椅子供觀眾靜賞

“因為日本泥金絹屏風材質特殊,較不受墨且容易沉積流動,作畫時必須平放。它不像一般畫紙可以捲收或讓其下垂于桌側,更不能將它直接鋪在地上或畫家站在紙上畫圖,創作上難度非常大。加上張大千本來身高就矮,在創作這么大的畫時,就算使力伸長手臂,也只能畫到畫面中上端約四尺高的位置。而這次展出的雙折屏風,高寬六尺,氣派堂皇,足見畫家駕馭此巨作時得心應手。此外,也可以看到這個時期大千先生已將潑彩運用到荷花的題材上,色彩對比鮮艷奪目,視覺效果更具張力。”陳筱君解釋為何這件作品如此珍稀。

臺灣時期(1976年-1983年)

張大千回到臺灣后,由于求畫的人更喜好他的傳統筆墨,他的抽象創作漸漸偏向慢工出細活的方式,以傳統筆墨經營出畫面的天地。他晚年作品盡情地表現了詩書畫三絕的本事——題跋變得又多又長,但潑墨的技法仍不時表現在臺灣時期的畫作中。其前半生建立起來的深厚筆墨功力,結合后半生開啟的新畫風,在晚年的書畫中揮灑自如。

阿里山曉色 潑墨潑彩紙本 鏡框 1980年作 61.5x132.5cm

“讀萬卷書,行萬里路”!張大千82歲高齡登上了臺灣阿里山,回來創作的這幅《阿里山曉色》與其早年所畫的登山圖《黃山云海》用色一味地鮮艷求奇不同,獨用暗沉來烘托燦爛,使晚霞在山巒上照出的金色盡顯璀璨。

收藏市場

張大千在中國畫史上是極為稀有的跨世代“借古”“開今”兩方面都登峰造極的畫家,被譽為多面手,擅長各類題材,也是一位多產的畫家。他的一生以1949年為轉折點,在前半生是一位最深入于傳統的畫家,后半生則一躍而為最具現代風貌的畫家。他的畫風身兼前半期極端傳統和晚期最先進的藝術表現,這也是中國畫史上前所未有的先例。

現今有不少研究張大千的學者與專家都指出,張大千在現代藝術上最大的成就是晚年的潑墨潑彩,無論從風格創新度或影響力的角度而言,張大千都遠遠超越了同輩中的任何藝術家。“所以在研究張大千的時候,不能只看他集大成的臨古、摹古作品,就認定他沒有創新是‘傳統派’的仿古畫家,而否定他的藝術成就。因為摹古只是過程,新變才是他的目標。如果我們對其晚期作品看得夠多,或接觸的量夠大的時候,就不難發現為什么進入21世紀后,張大千還是擁有如此歷久不衰的超人氣,始終受到這么多的收藏家的青睞追捧。”陳筱君談到。

臺北羲之堂總經理陳筱君

面對張大千這樣的一個藝術家,要將其藝術生涯中各個時期的風格變異,都有系統的梳理出一個脈絡,是要花相當大的心力與時間;所以蘇富比舉辦這樣一個質量可觀的展覽,而且透過專家的嚴選并兼顧大千一生畫歷的完整性,展出的作品皆為具代表性或說明性的精品,殊為難能可貴!

注:素材來源于網絡,如有侵權等問題,請聯系我們,我們會采取刪除等措施。

本網發表的所有內容,均為原作者的觀點。凡本網轉載的文章、圖片、音頻、視頻等文件資料,版權歸版權所有人所有。

| 全國少兒美術賽事網│CCACCN 最權威專業的少兒美術賽事平臺 |

| 留言與評論(共有 0 條評論) |