阿布扎比盧浮宮首展“巴黎畫派”,中東最大博物館群初現迪亞特島文化區效應

| 全國少兒美術賽事網│CCACCN 最權威專業的少兒美術賽事平臺 |

阿布扎比盧浮宮外觀

9月18日,阿布扎比盧浮宮(Louvre Abu Dhabi)以“人約巴黎:畢加索,夏加爾,莫迪利亞尼與1900年至1939年的巴黎畫壇”(Rendezvous in Paris: Picasso, Chagall, Modigliani & Co, 1900-1939),開啟其2019年至2020年展覽季“變化中的社會”(Changing Societies)。該展聚焦在20年代最初的40年中,從歐洲乃至世界各地匯聚到巴黎的畫家、雕塑家、攝影家,以及由他們形塑的一系列現代藝術運動,為阿聯酋地區首次全面呈現20世紀前衛藝術創作的展覽。

“人約巴黎”展覽現場

“巴黎畫派”在波斯灣的一次集體亮相

與蓬皮杜藝術中心(Centre Pompidou)合作,由法國博物館組織(Agence France-Muséums)共同組織,“人約巴黎”由法國國立現代藝術博物館工業創造中心(Musée National d'Art Moderne -Centre de création industrielle, MNAM-CCI)現代藝術館藏負責人克里斯蒂安·布里安(Christian Briend)擔任主策展人,MNAM-CCI現代藝術館藏助理策展人安娜·希德勒斯頓-加洛尼(Anna Hiddleston-Galloni)協助策展。

“人約巴黎”展覽現場

阿布扎比盧浮宮科學、策展與收藏管理部門總監蘇拉亞·努雅因(Souraya Noujaim)在《藝術新聞/中文版》的專訪中表示:“本次展覽的普世性與博物館的宗旨一脈相承,它不僅是藝術品的展示,更將觀眾帶回歷史時刻中——在這一時刻,藝術家、雕刻家和攝影師與作家、詩人和音樂家們聚合在一起,從而成為現代藝術史中的決定性時刻之一。

畢加索的《古斯塔夫·科基奧肖像畫》在展覽現場,圖片來源:TANC

該展以85件繪畫、雕塑、攝影,勾勒出20世紀上半期“巴黎畫派”(School of Paris)的風貌,與現代藝術早期的風格流變。展覽共分6個章節:“色彩大師——從野獸派到抽象派”(Masters of Color-From Fauvism to Abstraction)以巴勃羅·畢加索(Pablo Picasso)1901年的一件中年作家古斯塔夫·科基奧(Gustave Coquiot)肖像畫拉開展覽序幕,畢加索在1900首次到訪巴黎也成為展覽時間線的起點;“外國立體派藝術家”(Foreign Cubists)展出畢加索、波蘭猶太畫家亨利·海登(Henri Hayden)、西班牙畫家胡安·格里斯(Juan Gris)等藝術家的立體派繪畫。

胡安·格里斯,《都靈男子》(Man from Touraine),1918年,圖片來源:Jean-Fran?ois Tomasian - Centre Pompidou, MNAM-CCI /Dist. RMN-GP

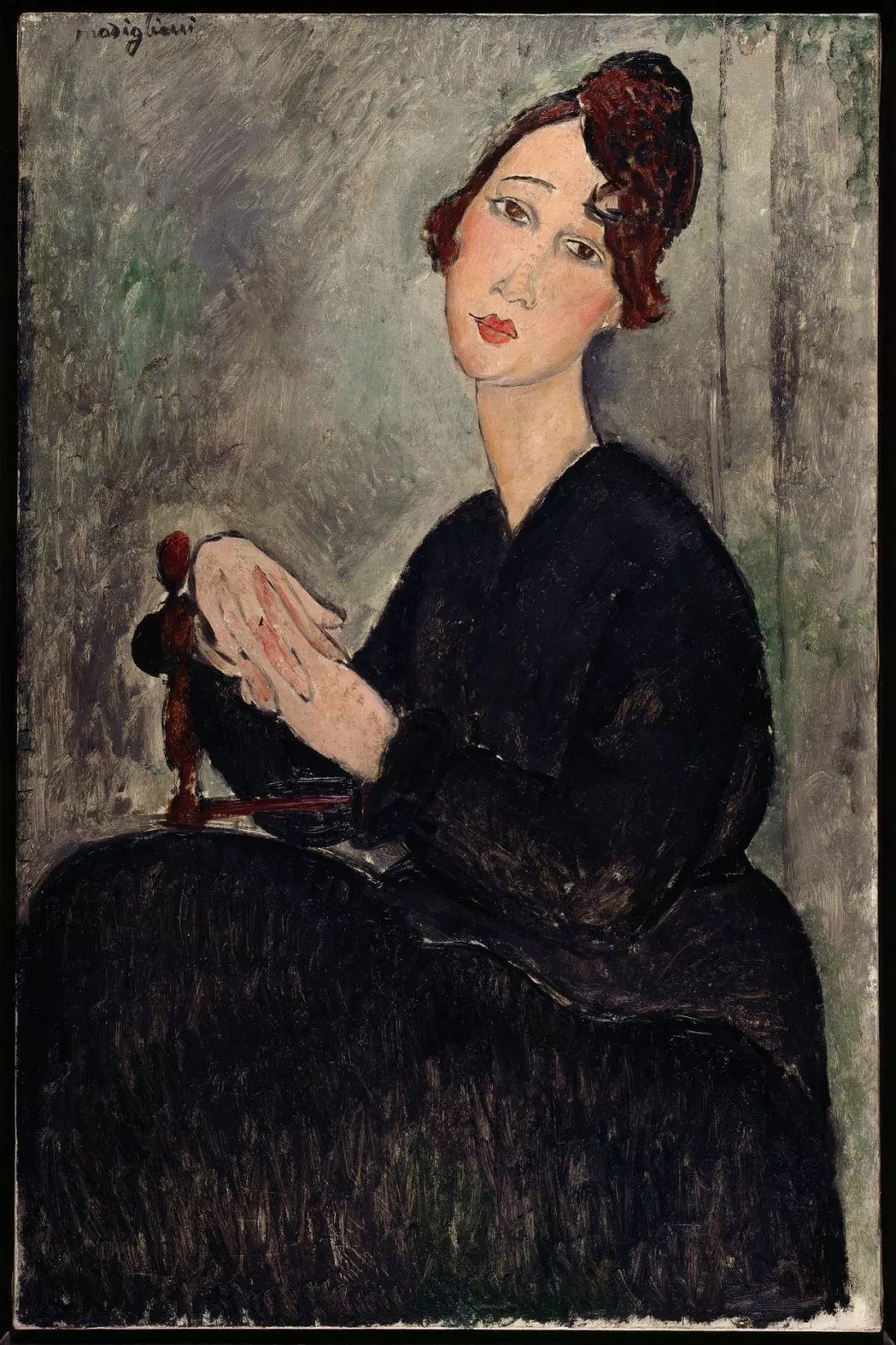

“馬克·夏加爾與‘蜂巢’”(Marc Chagall and la Ruche)一章呈現以夏加爾為代表、聚居于“蜂巢”(La Ruche)的畫家與雕塑家的創作;其后,“阿梅代奧·莫迪利亞尼與蒙巴納斯的藝術家們”(Amedeo Modigliani and the Artists of Montparnasse)聚焦繼蒙馬特區之后成為藝術家新聚集地的蒙巴納斯地區,展出莫迪利亞尼的四幅肖像畫與兩件罕見雕塑,以及波蘭藝術家基斯林(Moise Kisling)、日本藝術家藤田嗣治(Léonard Tsuguharu Foujita)、康斯坦丁·布朗庫西(Constantin Brancusi)等人的作品。

阿梅迪奧·莫迪利亞尼,《德迪(奧黛特·海登)的肖像》(Portrait of Dédie (Odette Hayden)),1918年,圖片來源:Service de la documentation photographique du MNAM - Centre Pompidou,MNAM-CCI /Dist. RMN-GP

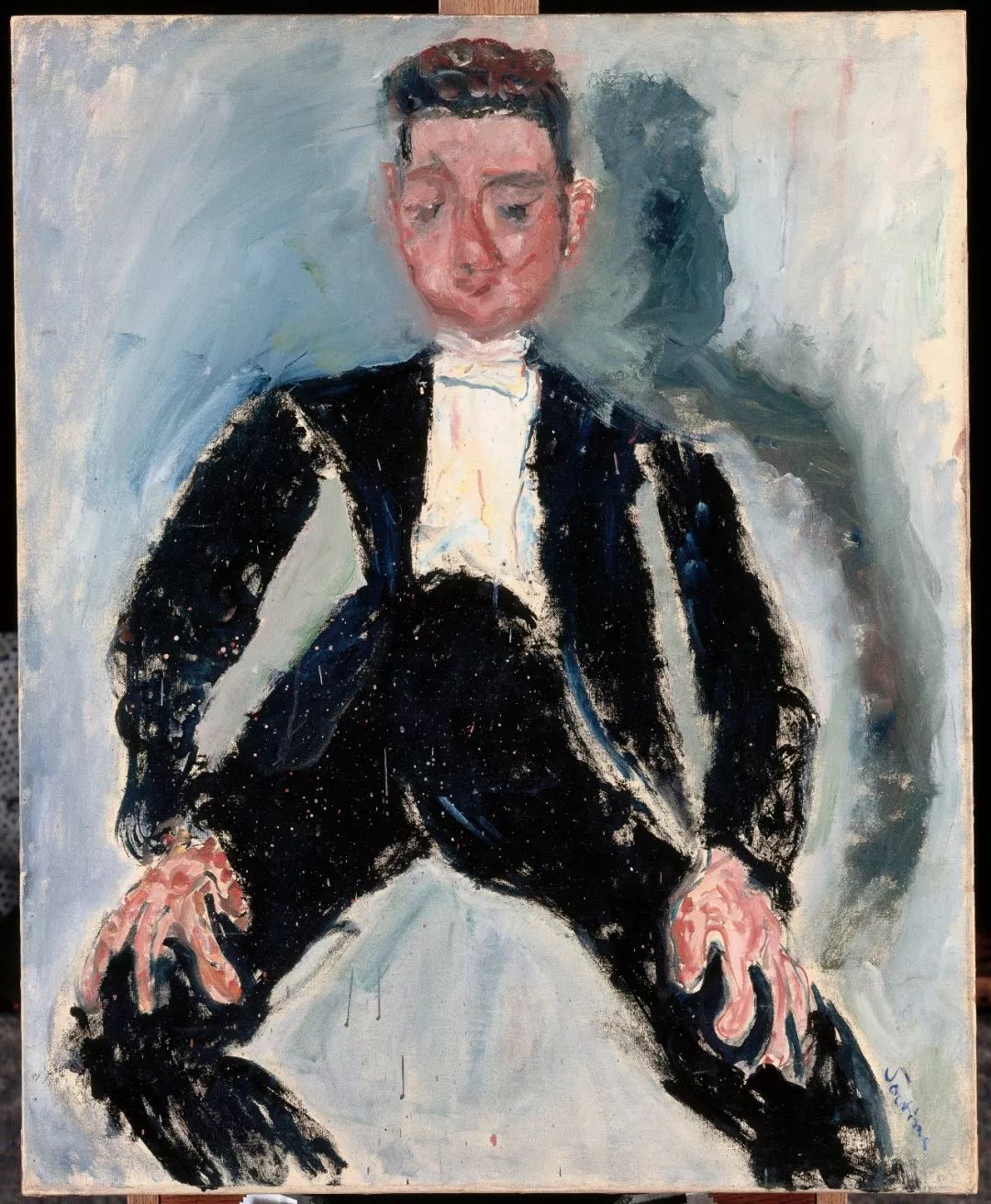

“鏡頭下的巴黎”(Paris Seen by…)關注1920至1930年間為攝影藝術的發展作出貢獻的外籍旅法攝影家與他們鏡頭下的巴黎;展覽最后一部分,“蘇丁與巴黎肖像”(Around Soutine – Parisian Portraits)則展出俄羅斯猶太畫家柴姆·蘇丁(Chaim Soutine)、保加利亞畫家朱勒·帕斯金(Jules Pascin)、來自荷蘭的凱斯·凡·東根(Keesvan Dongen)、波蘭藝術家塔瑪拉·德·蘭陂卡(Tamara de Lempicka)的肖像畫創作。

柴姆·蘇丁,《最好的男子》(The Best Man),1924-1925年,圖片來源:RMN-Grand Palais (musée de l'Orangerie) /Hervé Lewandowski Collection Jean Walter and Paul Guillaume

展覽策展人克里斯蒂安·布里安表示:“自從‘巴黎畫派’這一名稱于1925年誕生以來,便被廣泛用來稱呼20世紀以降從歐洲、亞洲與美國各地來到法國首都的諸多畫家與雕塑家,以及他們共同締造的藝術鼎盛時期。”對于展出作品的選擇,副策展人安娜·希德勒斯頓-加洛尼對《藝術新聞/中文版》說道:“在法國國立現代藝術博物館,我們很少對于具象繪畫——特別是肖像畫——進行大規模展出。此次展覽除了將畢加索、夏加爾、莫迪利亞尼等現代藝術大師的創作帶到波斯灣展出外,也希望讓同時期其他外籍旅法藝術家,尤其是女性藝術家的創作在世界的另一個區域得到呈現。”

索妮婭·德勞內(Sonia Delaunay)的《Phinonema》(1917年)在展覽現場,圖片來源:TANC

對于由蓬皮杜負責在阿布扎比盧浮宮策劃的首個展覽,蓬皮杜藝術中心主席塞爾日·拉斯維涅(Serge Lasvignes)在展覽開幕時表示:“從一開始,蓬皮杜藝術中心便在阿布扎比盧浮宮非凡的智識與藝術探索中發揮了自己的作用。直到今天,它的主要貢獻在于將法國國立現代藝術博物館中的諸多大師杰作借展至阿布扎比盧浮宮,作為對其館藏的定期補充。在決定由蓬皮杜藝術中心策劃的第一場臨時展覽是什么時,阿布扎比盧浮宮團隊提出了本次展覽的主題。值得強調的是,這一主題中的社會與政治關注,也與讓·努維爾(Jean Nouvel)設計的這所全球性博物館產生著極大的共鳴。”

阿布扎比盧浮宮內景

“人約巴黎”亦是博物館2019年至2020年的新展覽季“變化中的社會”的首個展覽,緊隨其后的是將于10月30日開幕的“千年奢華”(1000 Years of Luxury),該展由巴黎裝飾藝術博物館(Muse?e des Arts De?coratifs)聯合舉辦,將從古代文明與神明崇拜、18世紀法國凡爾賽宮的奇珍異寶、工業文明對當代奢侈品概念與消費的革命等多重敘事角度,探索物憑何而貴。

阿布扎比盧浮宮的“普世性”藝術策略

作為一項前所未有的政府間協議產物,阿布扎比盧浮宮從項目揭曉之時便受到極大關注。位于波斯灣沿岸、阿布扎比薩迪亞特島上的這座盧浮宮同名博物館由法國建筑師讓·努維爾設計,占地2萬4千平方米,其中展廳面積達8千平方米,為阿拉伯半島上最大的藝術博物館,僅造價就達6億歐元左右。根據該協議,阿聯酋向法國支付4億歐元以獲得30年的 “盧浮宮”(Louvre)名稱使用權限,此外還將為法國十余間重要美術館的十年展品租借、特別展覽策劃與管理建議支付約6.8億歐元,這些機構包括巴黎奧賽美術館(Musée d’Orsay)、蓬皮杜藝術中心(Centre Pompidou)、法國國家圖書館(Bibliothèque Nationale)等等。

阿布扎比盧浮宮共設立12個常設展廳,以螺旋前進的路線分為“早期村莊”“早期王權”“文明帝國”“普世宗教”“亞洲貿易之路”“從地中海到大西洋”“宇宙學”“感知世界”“宮廷奇瑰”“新生活的藝術”“現代世界”“挑戰現代性”與“全球時代”。僅最后一個展廳“全球時代”致力于展示當代藝術,其余展廳均通過并置展示來自不同地區、相近時間段與主題的藝術品,以“普世性”為關鍵詞,講述世界歷史與宗教的故事。

阿布扎比盧浮宮常設展廳“門廳”,圖片來源:TANC

在12個常設展廳之前的“門廳” (The Great Vestibule)中,每座玻璃器皿展示出一組同主題的物體——一座埃及女神伊希斯(Isis)懷抱嬰兒荷魯斯(Horus)的青銅小雕像;來自法國14世紀的象牙圣母子雕像;來自剛果民主共和國的一件19世紀母與子的木雕,共同展現了跨文化和跨世紀的母親形象;來自古中國、秘魯與敘利亞的三件黃金葬禮面具并置,則闡釋著貴金屬與永生、紀念儀式的廣泛聯系。

“門廳”中的一組展品,圖片來源:Louvre Abu Dhabi,攝影:Marc Domage

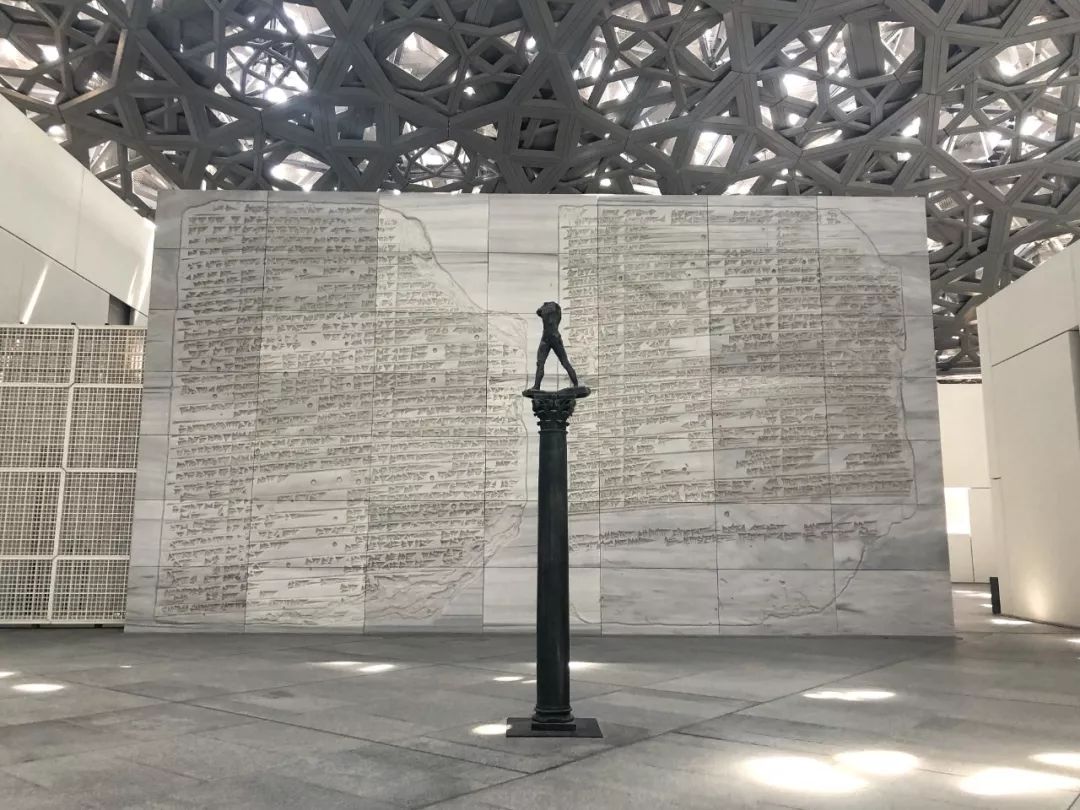

而博物館委任美國藝術家珍妮·霍爾澤(Jenny Holzer)創作的一件大理石板雕刻,則與奧古斯特·羅丹(Auguste Rodin)1900年的《立柱上行走的人》(Walking Man, On a Column)并置,在讓·努維爾的鋼筋穹頂與穿透其間傾灑的陽光下,成為特設展廳入口處的一大亮點。霍爾澤將蘇美爾人的創世神話與文藝復興時期哲學家米歇爾·德·蒙塔涅(Michel de Montaigne)關于自主的一篇文章,分別以楔形文字、阿拉伯文和法文篆刻在三塊石墻上,于博物館的三處開放空間中展示。

珍妮·霍爾澤的委任裝置與羅丹的青銅雕像,圖片來源:TANC

這種簡單的分類歸并,從藝術史的角度來看并不準確。然而,它更多地是作為一種策略,成為阿布扎比盧浮宮進行廣譜式購藏的唯一展陳方式。盡管自2009年以來,館方進行了從史前到當代藝術品的大規模購買(史前到當代),但迅速收集到的藏品無法在單一方面具備深度。同時,這種混搭的方式在教育與觀眾參與方面亦具有潛在優勢。通過指出世界各地文化之間的聯系,阿布扎比盧浮宮也期望吸引范圍更廣的觀眾群體。

來自法國1700年的一張中國皇帝登船壁毯在常設展廳

在開館一年后,阿布扎比盧浮宮已向法國歸還了部分租借藝術品已進行展品更替,包括梵高(Vincent van Gogh)的自畫像與塞尚、馬蒂斯的作品,并迎來第二批40件租借展品。其中包括莫奈(Claude Monet)1868年的《路易斯·約阿希姆·高迪伯特夫人》(Madame Louis Joachim Gaudibert)肖像畫,以及梵高1888年的《阿爾勒的舞廳》(The Ballroom at Arles)。此外,巴黎盧浮宮藏達芬奇(Leonardo da Vinci)的《美麗的費隆妮葉夫人》(La belle ferronnière),與凡爾賽宮藏雅克-路易·大衛(Jacques-Louis David)的《拿破侖越過阿爾卑斯山》(Bonaparte franchissant les Alpes)依然是阿布扎比盧浮宮的明星展品。

達芬奇的《美麗的費隆妮葉夫人》在阿布扎比盧浮宮展出,圖片來源:The New York Times,攝影Katarina Premfors

在借展作品之外,由六位策展人組成的策展團隊亦持續從私人收藏中為博物館物色藏品。根據協議,法國博物館專家將最長15年內為阿布扎比盧浮宮提供購藏指導,并組織其臨時展覽。至今,其購藏的600余件作品包括彼埃·蒙德里安(Piet Mondrian)1922年的《藍紅黃黑的構成》(Composition with Blue, Red, Yellow and Black),該作于2009年從佳士得“伊夫·圣洛朗和皮埃爾·貝杰的私人收藏”(Collection of Yves St. Laurent and Pierre Bergé)專場拍賣中以2790萬美元的價格購得。

另一件重要收藏為威尼斯畫派之父喬瓦尼·貝里尼(Giovanni Bellini)的《圣母子》(Virgin and Child, 1480-1485),館方認為該作體現了阿布扎比盧浮宮致力于展示不同宗教主題藝術作品的承諾——該作與另外兩件來自希臘與意大利的《圣母子》并列展示于展廳門廊處。來自中國的館藏中,一座公元前475-221年間的青銅龍雕像成為館藏亮點,博物館還于2018年購得一尊11世紀至12世紀時期的觀音坐像。

公元1050年-1150年間的一尊觀音坐像在常設展廳

阿布扎比盧浮宮的購藏目標之一,即是將目前依靠借展的展出比例以館藏代替,博物館科學、策展與收藏管理部門總監蘇拉亞·努雅因向《藝術新聞/中文版》表示。“我們在努力完善博物館的敘事,每一件新的購藏都必須滿足這一條件。今年已經是法國與阿聯酋10年借展協約的第二年,我們必須以充滿活力的購藏策略,建立起具有自主性的館藏體系。”

建設中的薩迪亞特島文化區

阿布扎比積極布局文化藝術領域

根據阿布扎比盧浮宮給出的統計數據,自2017年開館后一年內,這座嶄新的博物館已經迎來逾100萬名訪客,超過60%來自阿聯酋以外的國家——其中印度位居榜首,德國、中國、英國、美國與法國亦是訪客大國。誠然,與巴黎盧浮宮旗艦館810萬的年訪客量相比,這一數字仍顯單薄。但這一海灣石油大國并不期待只依靠阿布扎比盧浮宮來建立自己的文化軟實力。

俯瞰位于薩迪亞特島一隅的阿布扎比盧浮宮

事實上,這一全新的博物館僅僅是當局開發薩迪亞特島文化旅游事業的一部分。阿布扎比正計劃以270億美元開發薩迪亞特島文化區,包括已建成的阿布扎比盧浮宮、由美國建筑師弗蘭克·蓋里(Frank Gehry)設計的阿布扎比古根海姆(Guggenheim Abu Dhabi)、即將開幕的扎伊德國立博物館(Zayed National Museum)、由扎哈·哈迪德事務所(Zaha Hadid)設計的表演藝術中心、一間由安藤忠雄(Tadao Ando)進行概念設計的海洋博物館,以及數座藝術展亭。

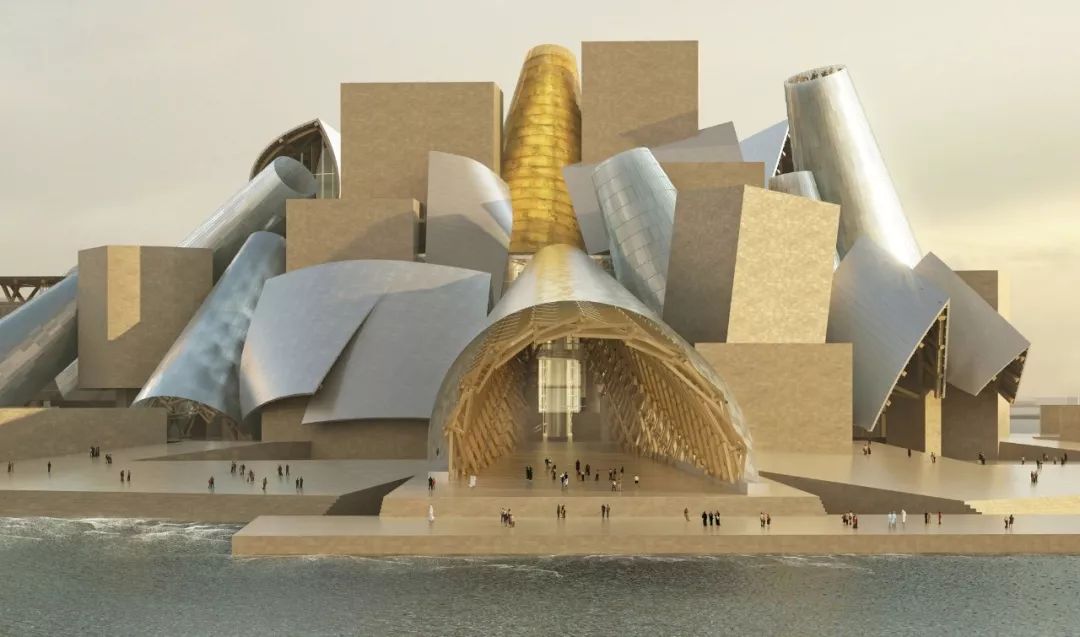

阿布扎比古根海姆效果圖,圖片來源:Gehry Partners

建成后將成為全球最大規模古根海姆博物館的阿布扎比古根海姆,占地面積將達4萬2千平方米。其建造計劃幾乎與阿布扎比盧浮宮同期于2007年宣布,然而,它的建筑主體至今仍未完工,最終開館時間亦是懸而未決。顯然,阿布扎比要同國際藝術文化接軌的需求,與西方的人權關注產生了沖突。因藝術家與人權工作者的不斷抗議,阿布扎比古根海姆的修建計劃一再拖延。這些抗議主要圍繞著對于外國勞工的過度剝削,而本國人口僅占總人口15%的阿聯酋在建造博物館與各種奢侈設施的過程中對其有著嚴重依賴。

從規劃的投入經費、聯名機構、數量與體量中,阿布扎比當局發展文化藝術領域,以促進旅游業與國家軟實力發展的決心與雄心可見一斑。但在漂亮的數字之下,這些計劃也并非一帆風順。于2017年11月11日正式開幕,阿布扎比盧浮宮的籌備與建設過程幾經波折。除了經濟下行、油價大跌、地區政治緊張等因素的影響,亦遭受了來自法國文化藝術界關于出借藝術品至中東地區以換取石油美元所致巨大風險的爭論。

從阿布扎比盧浮宮穹頂下眺望海面,圖片來源:Louvre Abu Dhabi, 攝影:Mohamed Somji

根據《阿拉伯新聞報》(Arab News)2019年初的一份報道,阿布扎比國家酒店(Abu Dhabi National Hotels)主管哈立德·阿尼布(Khalid Anib)曾表示:“說實話,(阿布扎比盧浮宮的建成)的確帶來了一定效應,但并未達到我們的預期。”他指出,大部分游客只是前往阿布扎比盧浮宮與其他當地景點進行一日游,而選擇在城市更大、更都市化的迪拜下榻。“因此,一旦我們有了多個博物館聚集,人們便會留在阿布扎比。”他說道。(采訪、撰文/何佩蓮)

注:素材來源于網絡,如有侵權等問題,請聯系我們,我們會采取刪除等措施。

本網發表的所有內容,均為原作者的觀點。凡本網轉載的文章、圖片、音頻、視頻等文件資料,版權歸版權所有人所有。

| 全國少兒美術賽事網│CCACCN 最權威專業的少兒美術賽事平臺 |

| 留言與評論(共有 0 條評論) |